『サービス付き高齢者住宅』ってどうなの?①サ高住の現状

誰もが必要になる可能性がある

こんにちは、たき子です。

今日から3回に渡り、めずらしく真面目な話題、『サ高住(サービス付き高齢者住宅)』について書いてみようと思います。

いつもは不真面目なのかと言われると…否定はできませんが、やれば真面目な話題も書けるのです。

やればできる子!

(子じゃなくてオバハンやろって…そこかい!)

そんな話題縁がないわ~とか、まだまだ若いからいいや~とか、自宅があるから要らないし~などと思われてる方、

ぼーっと生きてんじゃねえよ!

…などと、チコちゃんのような暴言?は申しません。

けど、人生何が起こるかわからない!

どんな事情で自宅を手離さないといけなくなるかもわかりません。

また、自宅があっても、将来的に自宅が最善とも限りません。

高齢者になると、若いときは想像できない不自由さを感じる場合だってあるのです。

人生100年時代到来

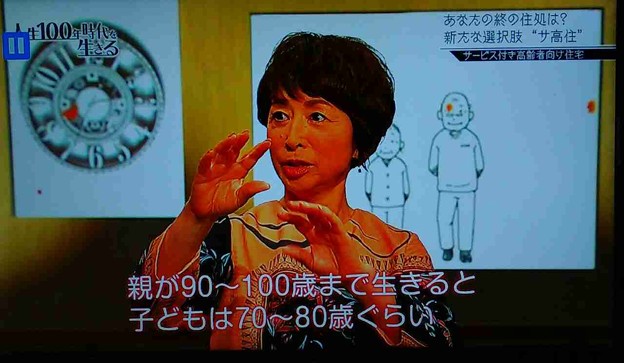

長生きは良いことですが、仮に25歳年の離れている親が100歳まで生きたとしたら親が亡くなった時自分は既に75歳です。

いざ高齢者になった時、どこを“終のすみか”とするかは重要です。

その“終のすみか”の選択肢の一つとして、急増している『サ高住』のお話にしばしお付き合いくださいませ♥

スポンサーリンク

まず、今日のお話は『サ高住の現状』です。

先日放送されたNHKスペシャル「人生100年時代を生きる・終の住みかはどこに」の内容を元に、基本的な仕組みと現状をまとめてみました。

明日は、数年前に私が実際に見て回って感じた『いろいろなサ高住』を、

そして明後日は、つい最近参加した『サ高住の説明会』の様子とそこで感じた『もっと高齢者本人目線で』という思いを書く予定ですので、よろしくお願いします♪

なぜ調べようと思ったのか

その前に、私がサービス付き高齢者住宅(以下サ高住と呼びます)のことを調べようと思ったわけをご説明しておきたいと思います。

それは今から4年前のことでした。

一人暮らししている認知症の母が

「老人ホームに入りたい」

と言い出したのです。

当時母は軽度のアルツハイマー(要支援2)でしたが、一人暮らしにさほど不自由しているほどではありませんでした。

買い物、簡単な料理、掃除洗濯など、一人で身の回りの事はできたのです。

なのになぜ老人ホームに入りたいと言ったかというと、それは「倒れる」ことがあったからです。

母の「倒れる」というのは重篤な病気からきているのではなく一時的なものなのですが、当人は「しょっちゅう倒れる」と心配していました。

確かに、一時的なものにせよ打ち所が悪かったら怪我をすることもあるのですから、過敏になるのもやむを得ません。

そうした「倒れる」かもしれかい恐怖から、一人暮らしに不安を感じるようになってきたのです。

『サ高住』『老人ホーム』『特養』の違い

ここで、老人ホームというワードが出てきたので、『サ高住』と『老人ホーム』と『特養(特別養護老人ホーム)』との違いを簡単に説明させていただきます。

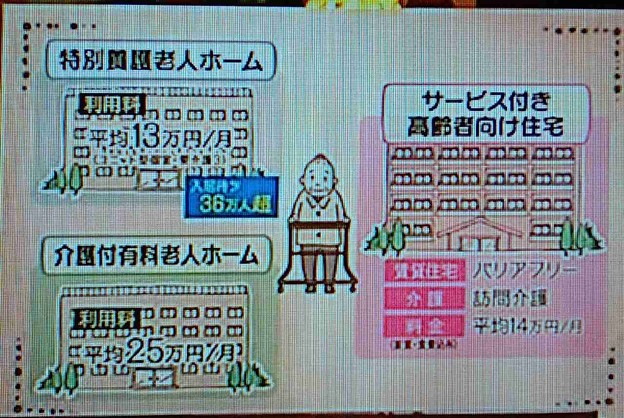

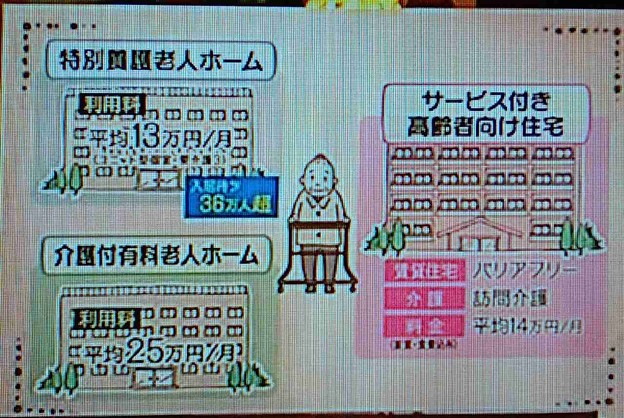

まず『特養』です。

特養(特別養護老人ホーム)は国営で、利用料が安いので(平均13万円/月)人気があります。

入居待ちは36万人を超えており、なかなか入居できません。

しかも、要介護3以上しか入所できないのです。

次に民営の『介護付有料老人ホーム』があります。

一般的に『老人ホーム』と呼ばれるものの多くがこれに当たります。

利用料が高く(平均25万円/月)、巨額の初期入居費(数十万~数千万円)も必要になるので経済的に余裕のある人しか利用できません。

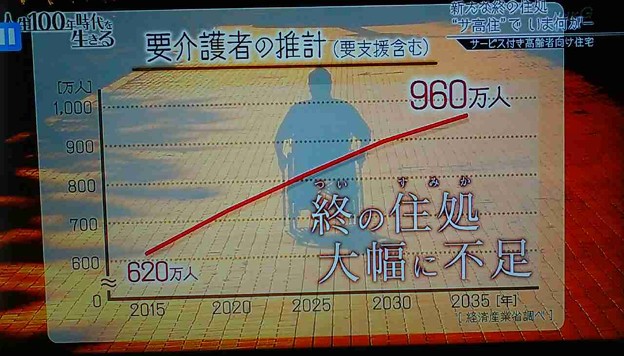

かつては、自宅で過ごせない高齢者の住居といえばこの2つの選択でした。

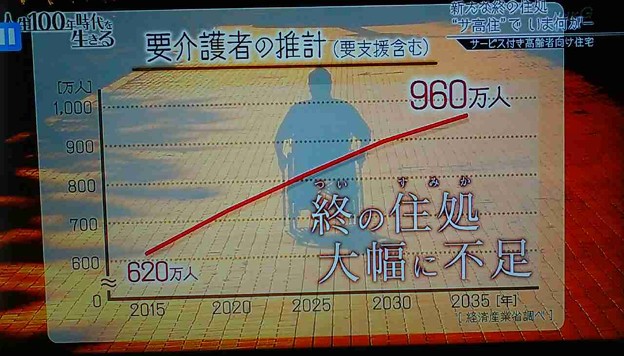

高齢者の住居は圧倒的に足りていなかったのです。

そこで高齢者の住宅不足解消の切り札として2011年に登場したのが『サ高住』でした。

高齢者住宅不足解消の

切り札『サ高住』

『サ高住』とは、民営の介護サービス付き賃貸住宅のことです。

『老人ホーム』との主な違いは、『老人ホーム』より居住者の自由度が高く、プライバシーが守れるということでしょうか。

2011年、国はそれまで曖昧だった高齢者向け賃貸住宅の定義を『有料老人ホーム』か『サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)』のいずれかに分類しました。

国が建設に国が補助金を出すようになったということもあり、有料老人ホームよりも利用料が安い(平均14万円/月)『サ高住は』は急激に増え、現在では24万戸にまで増加しているのです。

想定外の事態に

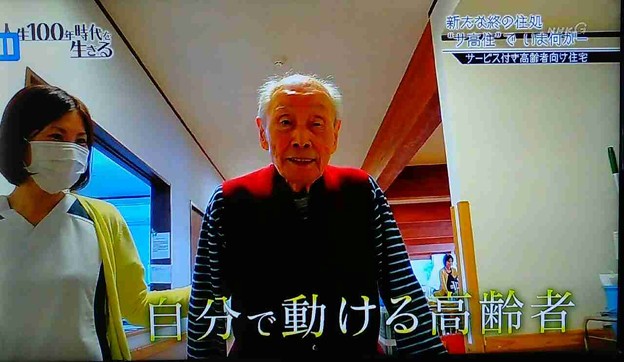

当初、『サ高住』の入居者として国が主に想定していたのは、自分で動ける比較的介護の手間がかからない高齢者でした。

しかし実際には、体の自由はきくものの認知症を患っている高齢者が次々と入所することとなりました。

職員は、動けない高齢者よりも、自由に動ける高齢者の徘徊などの対応に追われるケースが続出したのです。

『サ高住』はあくまでも住宅という位置付けなので、老人ホームと違い、居住者の外出は自由なのです。

退却を余儀なくされることも

徘徊の対応まで行うのは、職員にとっては人大きな負担となります。

ある『サ高住』では、国の配置基準では日中1人以上ですが、実際には日中1人+夜間1人は配置しなければ対応しきれないというケースもあるそうです。

しかし、夜間一人だと実際にはトイレにも行きづらいわけで、それでもまだ充分だとは言えないのではないでしょうか。

この職員不足を裏付けるように、『サ高住』での事故は、昨年度3334件(うち死亡事故は179件)発生しています。

少ない人数では安全を確保することが難しくなってきているのです。

スポンサーリンク

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

こうして、入居者の安全を守るため、苦渋の選択を強いられる事態が起きています。

退去を余儀なくされるケースが増えているというのです。

退却を余儀なくされるのは、入居者の安全を守るためだけではありません。

経営上の重荷になるとして“動けるけど介護の負担が大きい認知症”の高齢者の入居を敬遠し、たとえ部屋が空いていても受け入れないという事態が起こっているのです。

なぜ経営上の重荷になるのか。

それには、こんな仕組みがあるからです。

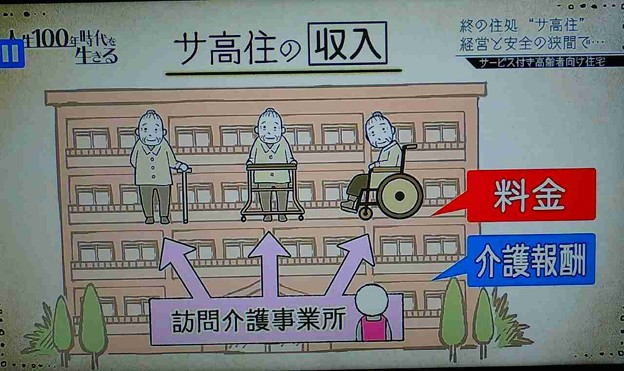

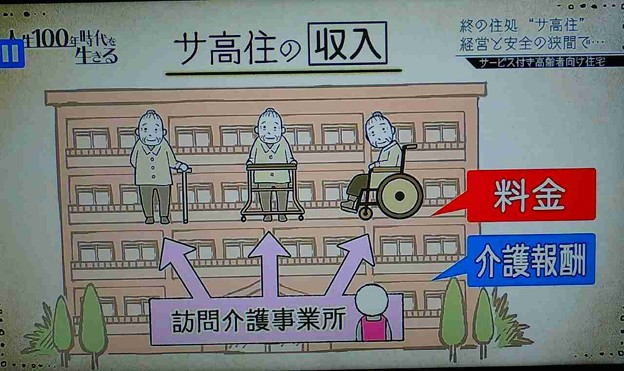

『サ高住』の収入の仕組み

『サ高住』の収入として、入居者から毎月受け取る料金の他に介護報酬があります。

多くの『サ高住』は訪問介護事業所を併設しており、ヘルパーを派遣し介護報酬を得ています。

介護保険から支払われるこの報酬は要介護度が高い人ほど増える仕組みなのです。

ここで『サ高住』の職員にとって負担となるのが先程から出てきている“動けるけど介護の負担が大きい認知症”の入居者です。

認知症患者は要介護認定の結果が軽く出ることが多く、実際には介護の負担が大きいのにも関わらず、体の自由はきくので要介護が低いと認定されるケースが多いのだそうです。

要介護度が低い=介護報酬は少ない

…ということから、負担は大きい割に介護報酬の少ない認知症の入居者を受け入れることは『サ高住』の経営を圧迫することになってしまうのですよね。

本末転倒な事態に

職員の給料を払うために、要介護度が高い人を集める傾向が強くなっている。つまり、

“事故のリスクが低く人手がかからない人”

を優先的に選ぶという事が始まっているのだそうです。

もっとはっきり言うと“寝たきりのほうが楽”と言うことになります。

ある『サ高住』の経営者は、

「介護保険の金額だけを見て居住者を選ぶというのが本当の福祉か?いう気持ちはあるけど、それをさせているのは国」

だと話していました。

経営が成り立たないため、本来『サ高住』に入るべき介護度の低い人に退去してもらわざるを得なくなっているという本末転倒な状況に陥っているのが『サ高住』の現状なのです。

要介護度が

低くなることを喜べない

こうした認知症の高齢者が増えている背景には高齢化があります。

80歳までは24.4%だった認知症の発生率が85歳以上になると55.5%と一気に上がるのです。

85歳以上の高齢者の2人に1人が認知症なのですから、とても他人事とは思えません。

そして、皮肉なことに要介護度を低く認定されることを怖れる事態がおきていると言います。

要介護度が低くなることは、本来喜ぶべきことなのに、本人も家族も低くなることを心配しているのです。

「ごめんなさい。いつまでも生きているのがおかしい。何も悪いことしたわけじゃないけど」

徘徊を繰り返す高齢者がつぶやいた言葉が重く耳に残りました。

スポンサーリンク

以上、今日お伝えした話は、『サ高住の現状』と題してサ高住の抱えている問題を取り上げましたが、だからといってサ高住を否定する物ではありません。

問題をクリアしながら『サ高住』を利用するという選択も必要なケースもあると思いますし、新たな取り組みも行われているのです。

明日は、数年前に私が実際に見て回った『サ高住の中身』をお届けしたいと思います。

【『②サ高住の中身』の記事はこちら】

ちなみに明後日は、つい最近訪れた『サ高住』の見学会の様子と、『サ高住』での新たな取り組みのお話です。

【『③これからのサ高住に期待すること』の記事はこちら】

明日もよければまた覗きに来てくださいね~♪

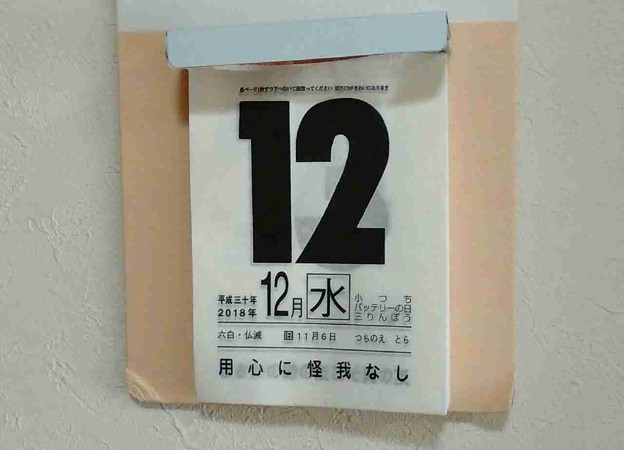

本日の日めくりカレンダーです。

12月12日(水)

『用心に怪我なし』

充分に用心していれば失敗しないということ。

こんにちは、たき子です。

今日から3回に渡り、めずらしく真面目な話題、『サ高住(サービス付き高齢者住宅)』について書いてみようと思います。

いつもは不真面目なのかと言われると…否定はできませんが、やれば真面目な話題も書けるのです。

やればできる子!

(子じゃなくてオバハンやろって…そこかい!)

そんな話題縁がないわ~とか、まだまだ若いからいいや~とか、自宅があるから要らないし~などと思われてる方、

ぼーっと生きてんじゃねえよ!

…などと、チコちゃんのような暴言?は申しません。

けど、人生何が起こるかわからない!

どんな事情で自宅を手離さないといけなくなるかもわかりません。

また、自宅があっても、将来的に自宅が最善とも限りません。

高齢者になると、若いときは想像できない不自由さを感じる場合だってあるのです。

人生100年時代到来

長生きは良いことですが、仮に25歳年の離れている親が100歳まで生きたとしたら親が亡くなった時自分は既に75歳です。

いざ高齢者になった時、どこを“終のすみか”とするかは重要です。

その“終のすみか”の選択肢の一つとして、急増している『サ高住』のお話にしばしお付き合いくださいませ♥

スポンサーリンク

まず、今日のお話は『サ高住の現状』です。

先日放送されたNHKスペシャル「人生100年時代を生きる・終の住みかはどこに」の内容を元に、基本的な仕組みと現状をまとめてみました。

明日は、数年前に私が実際に見て回って感じた『いろいろなサ高住』を、

そして明後日は、つい最近参加した『サ高住の説明会』の様子とそこで感じた『もっと高齢者本人目線で』という思いを書く予定ですので、よろしくお願いします♪

なぜ調べようと思ったのか

その前に、私がサービス付き高齢者住宅(以下サ高住と呼びます)のことを調べようと思ったわけをご説明しておきたいと思います。

それは今から4年前のことでした。

一人暮らししている認知症の母が

「老人ホームに入りたい」

と言い出したのです。

当時母は軽度のアルツハイマー(要支援2)でしたが、一人暮らしにさほど不自由しているほどではありませんでした。

買い物、簡単な料理、掃除洗濯など、一人で身の回りの事はできたのです。

なのになぜ老人ホームに入りたいと言ったかというと、それは「倒れる」ことがあったからです。

母の「倒れる」というのは重篤な病気からきているのではなく一時的なものなのですが、当人は「しょっちゅう倒れる」と心配していました。

確かに、一時的なものにせよ打ち所が悪かったら怪我をすることもあるのですから、過敏になるのもやむを得ません。

そうした「倒れる」かもしれかい恐怖から、一人暮らしに不安を感じるようになってきたのです。

『サ高住』『老人ホーム』『特養』の違い

ここで、老人ホームというワードが出てきたので、『サ高住』と『老人ホーム』と『特養(特別養護老人ホーム)』との違いを簡単に説明させていただきます。

まず『特養』です。

特養(特別養護老人ホーム)は国営で、利用料が安いので(平均13万円/月)人気があります。

入居待ちは36万人を超えており、なかなか入居できません。

しかも、要介護3以上しか入所できないのです。

次に民営の『介護付有料老人ホーム』があります。

一般的に『老人ホーム』と呼ばれるものの多くがこれに当たります。

利用料が高く(平均25万円/月)、巨額の初期入居費(数十万~数千万円)も必要になるので経済的に余裕のある人しか利用できません。

かつては、自宅で過ごせない高齢者の住居といえばこの2つの選択でした。

高齢者の住居は圧倒的に足りていなかったのです。

そこで高齢者の住宅不足解消の切り札として2011年に登場したのが『サ高住』でした。

高齢者住宅不足解消の

切り札『サ高住』

『サ高住』とは、民営の介護サービス付き賃貸住宅のことです。

『老人ホーム』との主な違いは、『老人ホーム』より居住者の自由度が高く、プライバシーが守れるということでしょうか。

2011年、国はそれまで曖昧だった高齢者向け賃貸住宅の定義を『有料老人ホーム』か『サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)』のいずれかに分類しました。

国が建設に国が補助金を出すようになったということもあり、有料老人ホームよりも利用料が安い(平均14万円/月)『サ高住は』は急激に増え、現在では24万戸にまで増加しているのです。

想定外の事態に

当初、『サ高住』の入居者として国が主に想定していたのは、自分で動ける比較的介護の手間がかからない高齢者でした。

しかし実際には、体の自由はきくものの認知症を患っている高齢者が次々と入所することとなりました。

職員は、動けない高齢者よりも、自由に動ける高齢者の徘徊などの対応に追われるケースが続出したのです。

『サ高住』はあくまでも住宅という位置付けなので、老人ホームと違い、居住者の外出は自由なのです。

退却を余儀なくされることも

徘徊の対応まで行うのは、職員にとっては人大きな負担となります。

ある『サ高住』では、国の配置基準では日中1人以上ですが、実際には日中1人+夜間1人は配置しなければ対応しきれないというケースもあるそうです。

しかし、夜間一人だと実際にはトイレにも行きづらいわけで、それでもまだ充分だとは言えないのではないでしょうか。

この職員不足を裏付けるように、『サ高住』での事故は、昨年度3334件(うち死亡事故は179件)発生しています。

少ない人数では安全を確保することが難しくなってきているのです。

スポンサーリンク

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

こうして、入居者の安全を守るため、苦渋の選択を強いられる事態が起きています。

退去を余儀なくされるケースが増えているというのです。

退却を余儀なくされるのは、入居者の安全を守るためだけではありません。

経営上の重荷になるとして“動けるけど介護の負担が大きい認知症”の高齢者の入居を敬遠し、たとえ部屋が空いていても受け入れないという事態が起こっているのです。

なぜ経営上の重荷になるのか。

それには、こんな仕組みがあるからです。

『サ高住』の収入の仕組み

『サ高住』の収入として、入居者から毎月受け取る料金の他に介護報酬があります。

多くの『サ高住』は訪問介護事業所を併設しており、ヘルパーを派遣し介護報酬を得ています。

介護保険から支払われるこの報酬は要介護度が高い人ほど増える仕組みなのです。

ここで『サ高住』の職員にとって負担となるのが先程から出てきている“動けるけど介護の負担が大きい認知症”の入居者です。

認知症患者は要介護認定の結果が軽く出ることが多く、実際には介護の負担が大きいのにも関わらず、体の自由はきくので要介護が低いと認定されるケースが多いのだそうです。

要介護度が低い=介護報酬は少ない

…ということから、負担は大きい割に介護報酬の少ない認知症の入居者を受け入れることは『サ高住』の経営を圧迫することになってしまうのですよね。

本末転倒な事態に

職員の給料を払うために、要介護度が高い人を集める傾向が強くなっている。つまり、

“事故のリスクが低く人手がかからない人”

を優先的に選ぶという事が始まっているのだそうです。

もっとはっきり言うと“寝たきりのほうが楽”と言うことになります。

ある『サ高住』の経営者は、

「介護保険の金額だけを見て居住者を選ぶというのが本当の福祉か?いう気持ちはあるけど、それをさせているのは国」

だと話していました。

経営が成り立たないため、本来『サ高住』に入るべき介護度の低い人に退去してもらわざるを得なくなっているという本末転倒な状況に陥っているのが『サ高住』の現状なのです。

要介護度が

低くなることを喜べない

こうした認知症の高齢者が増えている背景には高齢化があります。

80歳までは24.4%だった認知症の発生率が85歳以上になると55.5%と一気に上がるのです。

85歳以上の高齢者の2人に1人が認知症なのですから、とても他人事とは思えません。

そして、皮肉なことに要介護度を低く認定されることを怖れる事態がおきていると言います。

要介護度が低くなることは、本来喜ぶべきことなのに、本人も家族も低くなることを心配しているのです。

「ごめんなさい。いつまでも生きているのがおかしい。何も悪いことしたわけじゃないけど」

徘徊を繰り返す高齢者がつぶやいた言葉が重く耳に残りました。

スポンサーリンク

以上、今日お伝えした話は、『サ高住の現状』と題してサ高住の抱えている問題を取り上げましたが、だからといってサ高住を否定する物ではありません。

問題をクリアしながら『サ高住』を利用するという選択も必要なケースもあると思いますし、新たな取り組みも行われているのです。

明日は、数年前に私が実際に見て回った『サ高住の中身』をお届けしたいと思います。

【『②サ高住の中身』の記事はこちら】

ちなみに明後日は、つい最近訪れた『サ高住』の見学会の様子と、『サ高住』での新たな取り組みのお話です。

【『③これからのサ高住に期待すること』の記事はこちら】

明日もよければまた覗きに来てくださいね~♪

本日の日めくりカレンダーです。

12月12日(水)

『用心に怪我なし』

充分に用心していれば失敗しないということ。